御礼・開催報告!7周年記念方針発表会

304名もの市民の方のご寄付によって、2020年2月3日に設立を果たした「泉北のまちと暮らしを考える財団は、今年7期目を迎えることとなり「公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団7周年記念方針発表会」を開催いたしましたので、報告します。

当日は133名の方にお越しいただき、

これまで財団を支えて頂いた支援者の皆様に、これまでの事業成果をご報告し、大阪・泉北ニュータウンに市民コミュニティ財団ができたことの意義をお伝えするとともに、10周年に向け大阪におけるコレクティブインパクト実現のための方針発表会を開催いたしました。

開催報告動画をUPしました

当日のプログラムと目次

第1部 7周年記念方針発表会

(1)来賓挨拶

(2)これまでの泉北のまちと暮らしを考える財団

公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団

代表理事 宝楽 陸寛

特定非営利活動法人福祉ワーカーズほーぷ 代表理事 中島紀子氏

→福祉コミュニティモール開設事業

特定非営利活動法人志塾フリースクールラシーナ 代表理事 田重田 勝一郎

→不登校の⼦どもと地域の⼦どもがゆるくつながる居場所事業泉北ひみつ基地

特定非営利活動法人団地ライフラボat茶山台 代表理事 池田 淳

→孤⽴を⽣み出さない、地域の声・困りごとをみんなのアイデアで解決する関係づくり/⽇本⼀多様な幸せが実現できる団地をめざして

(4)1階づくりの可能性〜泉北ラボを研究した学生による成果発表会

近畿大学建築学部 建築学科 浦井ゼミ 大石悠斗 氏

→ニュータウンにおける自走型自治を目指す私設公民館「まちの家事室・泉北ラボ」の運営実態の把握

大阪公立大学商学部 松永ゼミ 川西百穂 氏

→地域の居場所におけるコーディネーターの重要性―まちの家事室「泉北ラボ」から探るー

(5)クロストーク「大阪・泉北における市民コミュニティ財団可能性」

ゲスト 公益財団法人東近江三方よし基金 事務局長 山口 美知子氏

登壇 西尾 正敏理事 (社会福祉法人 美木多園 理事長)

河合 将生監事 (NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表)

モデレーター 増田 昇理事(大阪府立大学名誉教授)

(6)方針発表

第2部 寄付(チャリティ)交流パーティー

SPECIAL THANKS

ここからは時系列で報告記事を作成します。

会場はパンジョ

今回、泉北のまちと暮らしを考える財団としてはじめての記念式典です。

参加者も133名を迎えることになり、財団職員の乗組員メンバーだけでなく、大学生ユースワークセンター0期生の大学生も参加し、理事会総動員で準備を行いました。

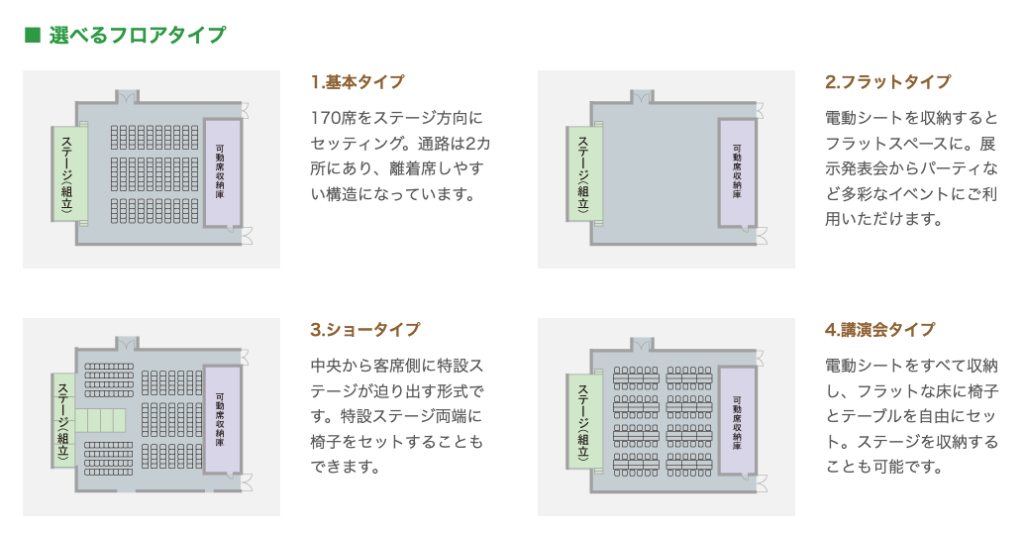

パンジョホールはの稼働椅子だけで100名です。

稼働のイメージは下記パンジョホールHPをご参照ください

今回、開催にあたりパンジョホールさんにはたくさんお世話になりました。紹介させてください。

https://www.panjo.co.jp/info/hall.html

スタッフとは、選べるフロアータイプで、

次回はショー方式でプレゼンテーションをしたいねと盛り上がっていました。

さてフロアでは準備が進みます。

写真は今年4月から卒業した泉北ラボを研究してくれた大石くんと、乗組員の穂積さんです。

一方で登壇者コーナーでは素敵な笑顔で盛り上がっていました。

プレゼンテーションの練習の後のほっこりタイムです。

SPECIALTHANKS

準備でご紹介しておかないと行けない方がもう1名おられます。

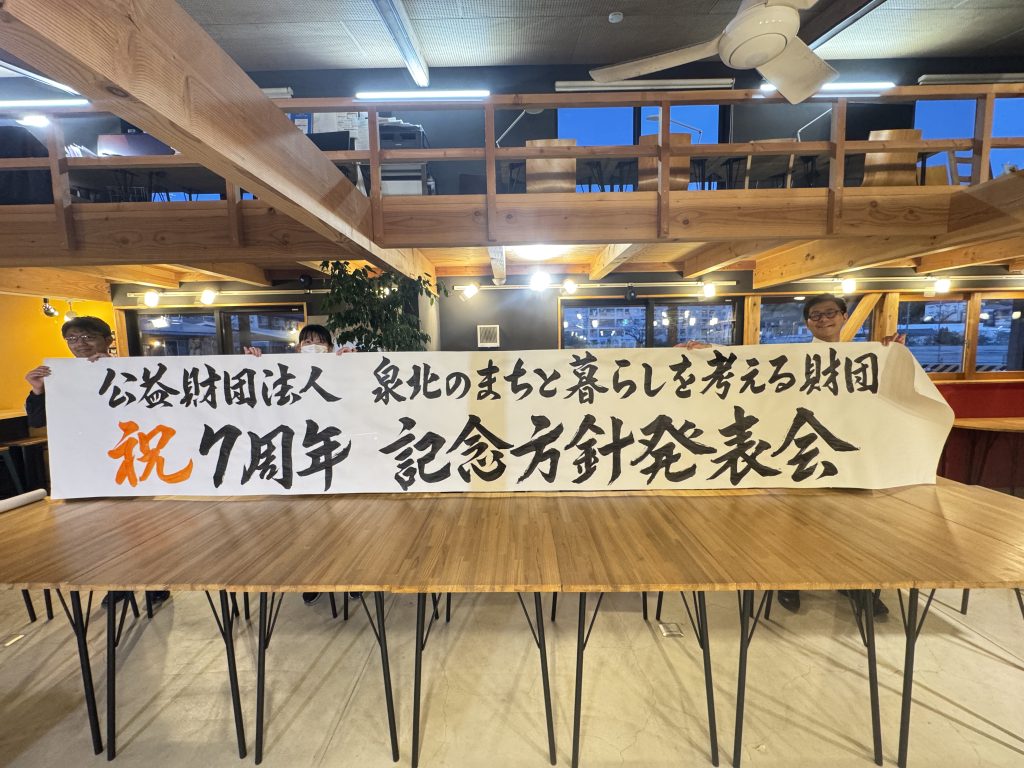

それは今回のステージを力強く飾ってくれた題字を書いてくださった、泉ケ丘出身の書道家「桔梗」さんです。

桔梗さん自身泉ケ丘出身で、まちづくりに関われるならと引き受けてくださいました。

普段は書道教室も運営されてます。

ぜひ、泉北出身の書道家にならいたいみなさまは下記へ

教室は下記のHPにで

https://peraichi.com/landing_pages/view/pen121kikyo

Instagramもぜひフォローください

https://www.instagram.com/121kikyo

実は、題字の筆耕は、泉北らぼで行いました。

横幅4.5メートルの大作で、泉北ラボ一杯を使いました

さらにご紹介しておかないと行けない方がもう1名おられます。

これからの写真は撮影協力いただいた

@snakatsuji rin’ne∞カメラさんです!

ありがとうございました!

https://www.instagram.com/snakatsuji/?hl=om-et

第1部 7周年記念方針発表会

当日の司会は理事でマーケッターの岩井真琴さんの進行です。

(1)来賓挨拶

まず式典の冒頭は来賓のみなさん。

堺市泉北ニューデザイン推進監 羽間真一様

一般社団法人全国コミュニティ財団協会 会長 山田健一郎様

一般財団法人日本民間公益活動連携機構 安藤 順一様

の皆様からご挨拶を頂きました。

ご来賓の皆様より、温かいお祝いと激励のお言葉を頂戴しました。

堺市ニューデザイン室 担当室長 狭間 新一 様からは、泉北ニュータウンの再デザインが進む現状と、財団への期待が語られました。

一般社団法人全国コミュニティ財団協会 会長 山田 健一郎 様からは、全国に広がるコミュニティ財団のネットワークと、泉北での活動が全国のモデルとなっていることへの感謝と期待が述べられました。

一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA) 安藤 純一 様からは、助成事業を通じて見える財団の地域に根差した活動と、その愛と想いへの感銘、そして今後の更なる発展への願いが語られました。

また今回の特別ゲストとして、故工藤悦子様の遺贈寄付により工藤悦子基金を設立された福角征子様からもご挨拶いただきました。

工藤悦子基金の工藤様は福角征子様の姉に当たられます。

泉北の財団さま、このたびは記念式典にご招待いただき、誠にありがとうございます。心よりお祝い申し上げます。

昨年、工藤悦子基金を設立しました。工藤悦子の妹の、福角征子と申します。

私たち姉妹は長崎に生まれ、私は生まれてまもなく、姉はこれから青春を迎えるという中学生のときに被曝しました。

被爆者として数々の苦労を共にしてきた姉が、昨年逝去しました。最期の日々をともに過ごした姉より、「遺産の一部は寄付として世のために使ってほしい」と託されました。これは、姉夫婦がいっしょうけんめいに働いてコツコツと貯めてきたお金です。

地域の方からのご紹介もあり、泉北の財団に相談し、姉の名前を冠にした基金を設立する運びとなりました。今日は基金の採択団体の皆さんにお会いできるのも楽しみにしています。

長年の苦労から、自分だけがよければいいという社会の在り方は間違っていると思っています。自分と家族だけ楽しければいいというお金の遣い方ではなく、血のつながりがなくとも、困難な状況にある他者に寄り添う形で寄付をする、そういうお金の遣い方もあっていいのではないか。

基金によって、困難な状況にある方々の助けになればと願っています。

これからのご活動を引き続き応援いたします。

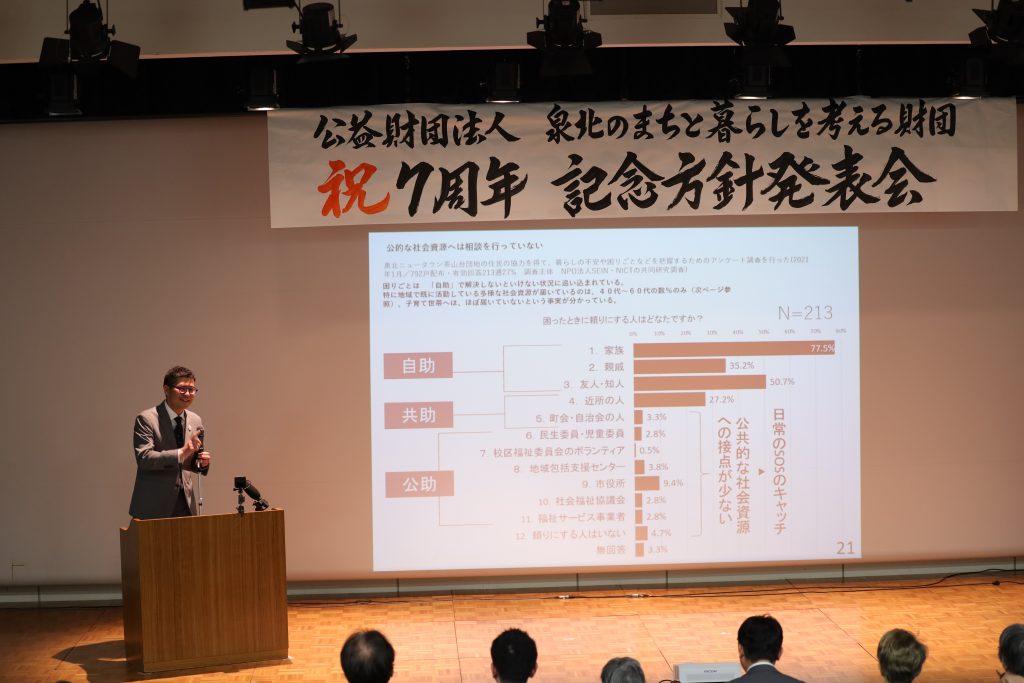

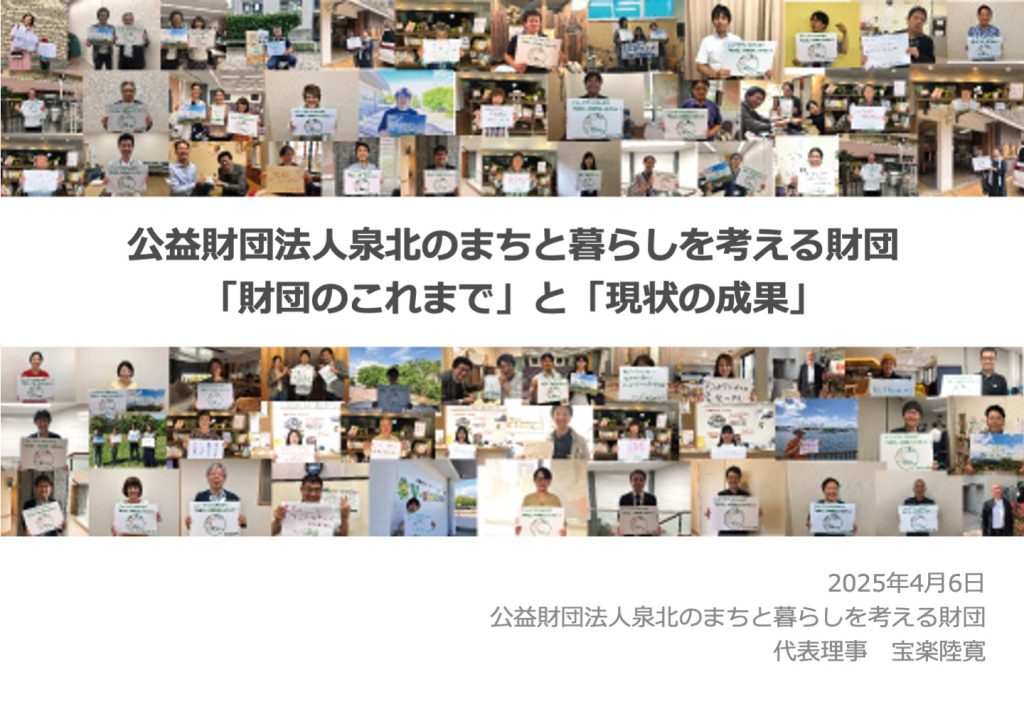

(2)これまでの泉北のまちと暮らしを考える財団

宝楽陸寛代表理事より、財団のこれまでの歩みと感謝が語られました。

発表資料はダウンロード可能です。

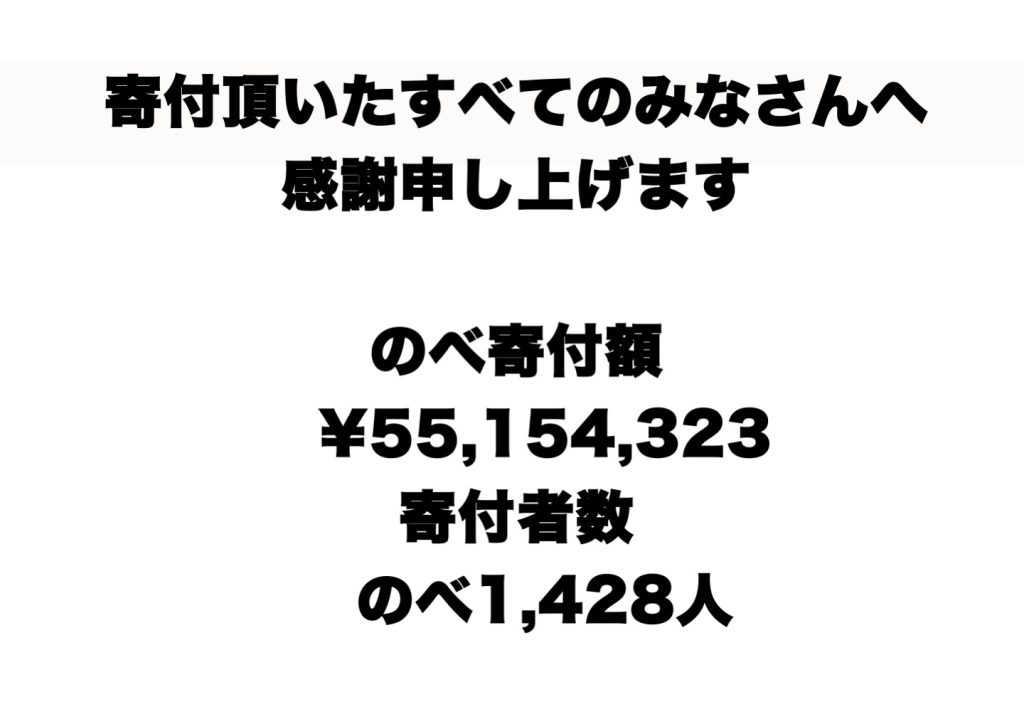

スライドでは設立寄付時の寄付者のみなさんからのメッセージ写真を活用してみなさんへの感謝を伝えました。

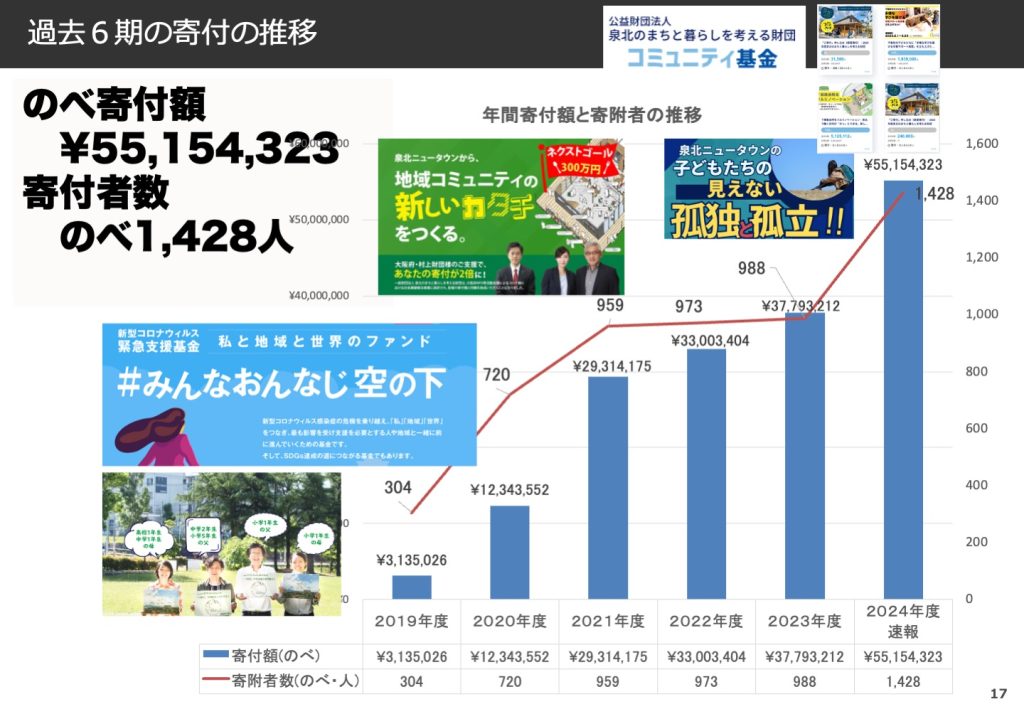

法人設立は2020年2月3日ですが、2018年からの準備期間を含め「7期目」として7周年を迎えたこと、コロナ禍での船出であったこと、そして多くの方々の支援によって活動を継続・発展させてこられたことへの深い感謝が述べられました。

設立当初の苦労話として、寄付金集めのエピソードや、残金20,136円からのスタートだったことなどがユーモラスに語られ、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

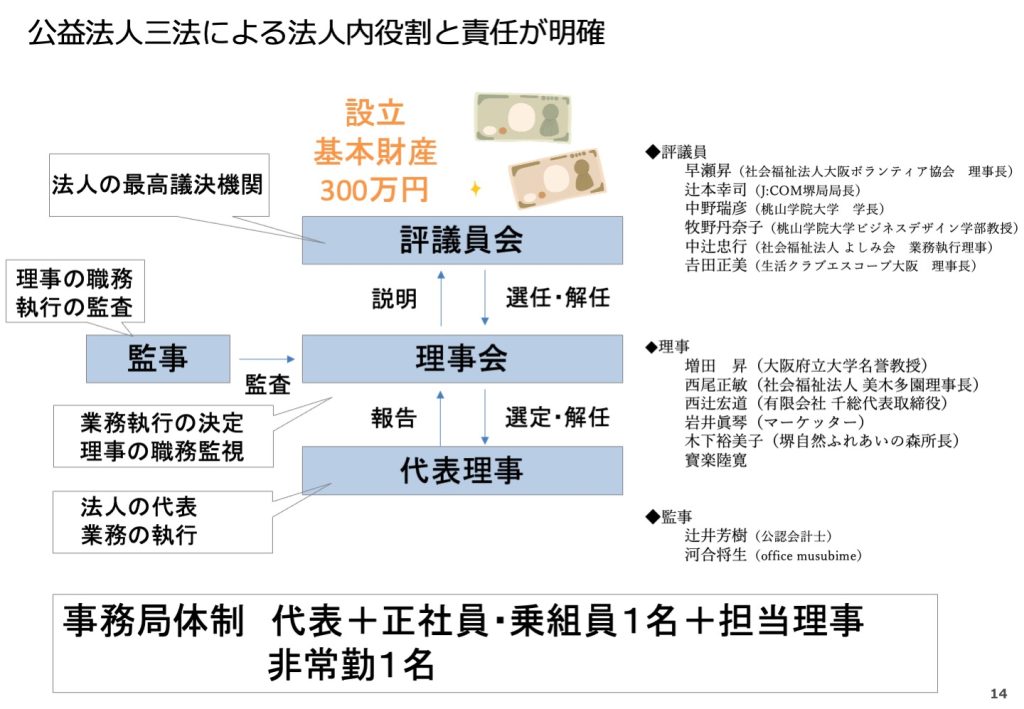

また、泉北ニュータウンまちびらき50周年のキーワード「出会う つながる 歩み出す」が財団の精神にも通じていること、そして公益財団法人としての組織構造や、市民の寄付を基盤とした運営の透明性についても説明がありました。

その後、これまでの7年間を時系列にふりかえりました。

(3)休眠預金助成事業実行団体による成果報告

次に2022年4月より公募を開始した、「泉北ニュータウンの孤立と地域をつなぐ」助成事業について、助成を受けた団体からの事業報告を行いました。

財団が3年間支援し生まれた施設と事業、ほーぷカフェ、泉北BASE、茶山台ほけんしつの取り組みを報告しました。

本事業は、休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業(以下「休眠預金等活用事業」という)として行う事業です。

当財団は、「泉北ニュータウンの孤立と地域をつなぐ」助成事業 (事業種別: 草の根活動支援事業)を提案し、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用 に関する法律(平成 28 年法律第 101 号)」(以下「法」という。)において、2021年度資金分配団体と して採択され、同法に基づく指定活用団体である、一般財団法人日本民間公益活動連携機構 (以下「JANPIA」という。)からの助成を受け、本助成事業を実施しました。私たち資金分配団体から助成を受け、民間公益活動を行う団体は共通して実行団体と呼ばれます。

当日の発表資料はそれぞれダウンロード可能です

特定非営利活動法人福祉ワーカーズほーぷ 代表理事 中島紀子氏

→福祉コミュニティモール開設事業

発表資料

「福祉コミュニティモール開設事業」として、竹城台地区に「ホープカフェ」を開設。高齢者の孤立解消を目指し、ランチ提供、お弁当配達、スペース貸出、委託販売などを実施。多世代交流の拠点としての成果と今後の展望が語られました。

特定非営利活動法人志塾フリースクールラシーナ 代表理事 田重田 勝一郎氏

→不登校の⼦どもと地域の⼦どもがゆるくつながる居場所事業泉北ひみつ基地

「不登校の子どもと地域のこどもがゆるくつながる居場所事業 泉北ひみつ基地」として、「泉北ベース」を設立。駄菓子屋やカフェを併設し、フリースクールと地域の子どもの居場所を両立。年間2万5千人以上の来場者があり、地域交流のハブとしての役割が報告されました。

特定非営利活動法人団地ライフラボat茶山台 代表理事 池田 淳氏

→孤⽴を⽣み出さない、地域の声・困りごとをみんなのアイデアで解決する関係づくり

⽇本⼀多様な幸せが実現できる団地をめざして

発表資料

「孤立を生み出さない、地域の声・困りごとをみんなのアイデアで解決する関係づくり 日本一多様な幸せが実現できる団地をめざして」をテーマに活動。住民の困りごとを共有する仕組みづくり、自治会や住宅供給公社との連携、情報発信ツール「茶山台新聞」の発行など、コミュニティ参加の仕組みを整えてきた成果が発表されました。

(4)1階づくりの可能性〜泉北ラボを研究した学生による成果発表会

2024年度に泉北ラボをテーマに論文を書いてくれた

大学生2名からプレゼンテーションがありました。

詳しくは財団にてインタビュー記事も公開されていますこちらをご参照ください

ニュータウンにおける自走型自治を目指す私設公民館「まちの家事室・泉北ラボ」の運営実態の把握

近畿大学建築学部 建築学科 浦井ゼミ 大石悠斗 氏

「ニュータウンにおける自走型自治を目指す私設公民館『まちの家事室・泉北ラボ』の運営実態の把握」と題し、泉北ラボの空間デザインが利用者の交流を促す工夫や、カフェ併設型コミュニティフリッジの現状と可能性について考察を発表しました。

地域の居場所におけるコーディネーターの重要性

―まちの家事室「泉北ラボ」から探るー

大阪公立大学商学部 松永ゼミ 川西百穂 氏

- 「地域の居場所におけるコーディネーターの重要性―まちの家事室『泉北ラボ』から探るー」と題し、泉北ラボのコーディネーターが果たす役割の重要性を自身の体験も交えながら発表。人と人、人と社会資源をつなぐコーディネーターの存在が、地域のつながりを生み出す鍵であることが示されました。

発表後、社会人となったお二人からは、泉北ラボでの経験を今後の仕事にどう活かしていきたいか、フレッシュな抱負が語られました。

(5)クロストーク「大阪・泉北における市民コミュニティ財団可能性」

ゲストに公益財団法人東近江三方よし基金 事務局長 山口 美知子氏をお招きし弊財団理事監事とクロストークを行いました。滋賀県東近江市と泉北は都市部と中山間地域など地域性は違いますが、共通点を話しました。

ゲスト 公益財団法人東近江三方よし基金 事務局長 山口 美知子氏

登壇 西尾 正敏理事 (社会福祉法人 美木多園 理事長)

河合 将生監事 (NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表)

モデレーター 増田 昇理事(大阪府立大学名誉教授)

増田昇理事のモデレートのもと、市民コミュニティ財団の可能性について活発な議論が交わされました。

ゲストの公益財団法人東近江三方よし基金 事務局長 山口 美知子氏からは、泉北の財団の伴走力や、ニュータウンという場所でのコミュニティ財団のモデル提示への期待が語られました。

山口氏は泉北の財団の「伴走力」を高く評価いただき、特にニュータウンという居住に特化した地域におけるコミュニティ財団の成功モデルとしての可能性に大きな期待を寄せていただいています。

また、単なる資金提供にとどまらず、「暮らしの現場」に根ざした活動への伴走や、支援による関係性の構築と循環にも注目している点を評価いただきました。

山口美知子氏からは、公益財団法人東近江三方良し基金の事務局長として、泉北の財団の活動について以下の点が語られました。

- 泉北の財団との歴史的な近さ 山口氏の財団も2014年から始まっており、泉北の財団(2020年法人化、2018年から活動)とは「ほぼほぼ同期」であり、「同じような歴史を歩んできた」と感じているとのこと

- 設立時からの成長への驚き 泉北の財団が設立時の勉強会に20人ほどしか集まらなかった状態から、わずか7年間で寄付者が100人を超える規模にまで成長したことに対して、「抜群の伴走力」があったためだと評価しており、「ずっと羨ましいなと思いながら見ておりました」と述べています. この成長は、代表の宝楽氏の経験や役員の方々の関係性によるものだと推測しています.

- ニュータウンにおけるコミュニティ財団への関心と評価 個人的にもニュータウンという場所でコミュニティ財団が立ち上がってどうなるのかに興味を持っていたとのことです. 率直な感想として、自身の財団がある「田舎町」のコミュニティ財団と「そんなに大きくは変わらない」と感じており、これは全国に多く存在する団地やそれに類する地域に対して、「一つのモデルを提示していただいている」という可能性を強く感じていると語っています. 特に泉北ニュータウンが「居住ということに特化」した場所である中で、コミュニティ財団が成立するのかどうかに興味があったとのことです.

- 「暮らしの現場」における課題解決の伴走 ニュータウンと地方都市の共通点について、最終的には「人の暮らしの話」であり、暮らしの現場で起きていることは共通しているとの見解を示しています. 行政のように縦割りで課題を捉えるのではなく、子育て支援の場に高齢者や障害のある人も訪れるような「分野を超えて、暮らしの現場にあった形で事業化していける伴走」ができるかが課題であり、泉北の財団がこれを進めていくだろうと期待を寄せています.

- 支援先が広告塔となり支援側に回る循環 財団がこれまで支援してきた団体(約60団体)が、財団を紹介したり、財団が困ったときに助けてくれる存在になっていることに言及し、「支援をする先の皆さんをいかに増やしていけるか」が今後の重要課題だと考えていると述べています. このような、支援を受ける側が支援する側に立場を変えていく「循環が起こっていく」ことは非常に重要だと語っています.

- 継続的な交流と学びの意欲 過去7年間で泉北の財団に10回ほど訪問しており、今後も東近江の他の職員と一緒に訪問し、学び続けたいと意欲を示しています.

西尾 正敏理事は、お金を集めて地域に還元するという財団の仕組みの素晴らしさ、そして多様なニーズに応える存在としての重要性を評価いただきました。

泉北の財団が単なる資金の配分組織ではなく、人々の思いを地域に還元する仕組みを持ち、多様なニーズが生まれる「暮らしの現場」に寄り添いながら、関係性の構築や新たな評価軸の開発を通じて、地域社会の「足りない分」を補完し、共に課題解決を進めていく重要な存在であると高く評価していただいています。

西尾正敏理事は、公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団の活動について、自身の経験や社会福祉法人の運営と比較しながら、その仕組みの独自性や地域における重要性について詳しく述べています。

泉北の財団は「お金を集める」ことから始まっているという点がだと指摘しています。この「お金を集める」という活動は、単に資金調達の難しさという話ではなく,、むしろそこに込められた人々の地域に対する「思い」や「願い」の重要性を強調しています。

西尾理事は、現代社会において、税金だけでは地域の様々な困りごとやニーズ全てに十分に応えることが難しくなっている現状に触れ,、そのような状況で、「自分たちでお金を出して、自分たちの困った部分を叶えていく」ための非常に良い「ツール」として財団が存在していると述べています。人々の「思いをお金に載せていただいて」、それを財団が「伴走」や「分配」といった活動を通じて地域に「還元」していく、この仕組み自体が非常に素晴らしいことであると感じています。

また、多様なニーズに応える存在としての重要性についても、西尾理事は言及しています。

- 多様化する社会の中で、泉北の財団のような存在が、既存の制度や組織だけでは手が届かない地域の「足りない分を補完するような形」で広がってきている。

- 財団が運営する泉北ラボのような「暮らしの現場」があることで、地域住民からの様々な課題や困りごとが集まる「事実」を理事会で共有し、それを基に調査や具体的な事業展開につなげていくプロセスが生まれていることに注目いただいているとのこと。

- 特に、「暮らしの現場で起きていること」は、子育てや高齢者支援といった行政の縦割りでは捉えきれない多様な側面を持っており、財団が「分野を超えて、暮らしの現場にあった形で事業化していける伴走ができるか」が重要であり,、泉北の財団がこれを進めていくことに期待を寄せています。

- 活動の成果を評価する際に、単なる来場者数や売上といった尺度だけでなく、「関係人口」や関わった人の「ニーズ」といった新たな視点を取り入れている点を挙げ、このような新たな評価軸の開発も財団の重要な役割であると,。

- さらに、財団の活動を通じて、支援される側だった人が支援する側に立場を変えていく「循環」が起こっていること, や、お金の寄付だけでなく、カフェに来たり、気づいたことを伝えたりといった様々な「外の関わり」が人と人との繋がりを生み、それが地域の「次の知恵につながっていく」ことの重要性も強調いただきました。

河合 将生監事は、ガバナンスの観点から、多様な理事や乗組員(スタッフ)が主体的に関わる財団の強みについて言及しました。

議論の中では、財団が「お金に乗せた思いを紡ぐ」役割を担っていること、地域住民が主体的に関わる「みんなのための財団」としての可能性、そして課題解決の手段としてだけでなく、多様な人々が参画できる「場」としての役割が強調されました。

河合監事は、泉北の財団が、多様なメンバーが主体的に関わる(みんなでガバナンスする)強固な運営体制を持ち、人々の地域への「思い」を「お金」という形で集め、それを地域に還元する資金循環の仕組みを核とし、さらに、泉北ラボのような「場」を通じて多様な人々が関わり、新たな課題を発掘し、共に解決していく可能性を秘めた存在であると評価していることがわかります。そして、この「場」での関わりや活動が、支援を受ける側が支援する側に回るような関係性の循環を生み出している点の評価を頂きました。

河合将生監事からは、主にガバナンスの観点から泉北の財団の活動が持つ強みにつながる可能性についてご意見を頂きました。

- ガバナンスの語源と財団の仕組み 河合監事は、ガバナンスの語源が「船を操舵すること」であり、組織に関わるメンバーが主体的に関わり、意見や意思決定、合意形成を行う仕組みであると説明しています,。泉北の財団の理事会に関わった際、多様な理事の方がいて、空間デザインの意図などについても、代表の宝楽氏に対して「きちっといろんな視点から突っ込み、聞く」姿勢が見られ、この点が理事会参加していいなと思ったところだと述べています。これは、代表が一方向的に進むのではなく、多様な視点からのチェックや議論があることをご助言頂きました。

- 「乗組員」という呼称 財団に関わるメンバーを「乗組員」という名称で呼んでいることに触れ,、これは代表がどんどん先行してしまいそうになるのを「ほっとかない」という、メンバーの主体的な関わりや関係性の強みを示唆していると評価しています。求められている多様性が理事会やスタッフ(乗組員)の皆さん方にも共有できていることが非常に強みであること。

- 「みんなでガバナンス」する重要性 今後の可能性について、河合監事は「みんなでガバナンス」することの必要性を強調しています。財団を「みんなのための財団」であり、「ツール」(仕組みや仕掛け)としてうまく使うためには、分配によってお金を受け取るだけでなく、多様な人が関わっていくことが重要だと。

- 円卓会議や実行会議、多様な人の参画 みんなでガバナンスを行う具体的な方法として、円卓会議や実行会議、そして多様な人の参画によってそれが担保されていくことに言及しています,。市民活動においては、専門家による一方的な評価ではなく、市民自身や子どもも一緒に参加して、多世代でそれぞれの視点を持つことで、活動全体を捉えられる

- お金に載せられた思いの循環 議論の中で、西尾理事が泉北の財団の急速な発展は、人々の「お金に乗せた思いをどう紡いでいくか」という点に支えられていると評価している点に触れられています。河合監事の直接の発言ではありませんが、財団の活動の根幹にある要素として共有されています。

- 「場」としての役割と課題解決 河合監事は、財団の事業が単なる課題解決の手段であるだけでなく、その事業があることで多様な人が参加しやすくなる「役割と出番がある」場を提供していると捉えています。泉北ラボのような「現場」があることで、様々な人の集まりができ、多様な声や「事業の種」が聞こえてくることの重要性を述べています。そこから聞こえてくる課題を、中間支援組織として具体的にどう展開していくかが今後の「ワクワクとドキドキとハラハラ」する点だとしています。

- 関係性の構築と評価 西尾理事は、泉北の財団が活動成果を評価する際に、単なる来場者数や売上だけでなく、「関係人口」や関わった人の「ニーズ」といった新たな尺度や評価軸を開発している点を高く評価しており,,,、これも財団の重要な役割だとしています,。河合監事も、評価とは「価値を引き出すこと」であり、専門家だけでなく活動の相手や市民自身がそれぞれの視点から関わることで、初めて活動の価値が捉えられると述べており,、これは財団が「関係人口」を重視し、多様な人の関わりを促している点と関連しています。

まとめに増田理事より、クロストークの締めくくりとして、増田理事は財団の活動と今後の方向性について発言頂きました。

まず、財団の活動を支える上で最も重要となるのが、多様性を持った「関係人口」をいかに増やしていくかであると述べています。お金を集めることは、単に「不浄なもの」として捉えるのではなく、地域への「思い」を乗せ、具体的な関わりを具現化するための重要な要素であると位置づけられています。お金を通じて関わることで、財団に関わる人々は何らかの意味で関係性を担保していくことができるのです。

(6)方針発表

宝楽代表理事より、財団の10周年に向けた力強いビジョンが発表されました。

「2029年、10周年を迎える時、寄付総額5億円、寄付者1万人を目指す」

この壮大な目標達成に向け、以下の4つの具体的な方針が示されました。

8a56b684faf4383727709ada0b851dc2新しい寄付の形を広げる

遺贈寄付に加え、来年4月から始まる新しい「公益信託」の制度を活用し、不動産や知的財産など多様な資産を地域貢献に繋げる仕組みづくりを目指す。

大学生ユースワークセンターの設立

学生がNPOの経営やまちづくりを学び、実践できる場を提供。地域の企業とも連携し、人材育成と地域課題解決のマッチングを図る。

大規模助成事業の大阪南部展開

休眠預金事業の経験を活かし、大和川以南の南大阪22市町村を対象に、次世代を担う若者や子どもたちを支援する助成事業(最大2,000万円規模)を展開する。

財団のバックオフィス強化

事務局体制を強化し、コミュニケーションの質と量を向上させ、より多くの地域活動を支援できる基盤を整備する。

これらの目標達成のためには、皆様一人ひとりの協力が不可欠であるとし、寄付経験の発信、法人会員としての参画、そして現場への視察などを通じた継続的な関わりが呼びかけられました。

(7)終わりの挨拶

最後に増田昇理事より、改めて参加者への感謝が述べられると共に、「関係人口」を増やし、自走型自治モデルを泉北から全国へと広げていく決意が語られました。そして、財団の活動を「自分ごと」として捉え、共に関わってほしいとのメッセージで式典は締めくくられました。

財団は二つの側面を持って活動していると指摘しています。一つは、寄付を集めて助成金として地域に分配する「中間支援」または「資金分配団体」としての役割。もう一つは、泉北ラボのような「現場」を持つ「実行団体」としての役割です。この現場での活動を通じて、地域住民からの様々な課題が発掘され、明確化されます。そして、その課題を基に、資金分配団体として、あるいはガバナンスを持った理事会等の運営を通じて具体的な事業として展開し、活動の広がりを持たせていくという「循環」が生まれています。

今後の発展のためには、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回すことが不可欠であると強調しています。特に、活動に関わる人々や市民からの評価(厳しいものも含めて)が、次の計画へ反映させるための新たな力(ドライビングホース)となるとして、参加者にもアンケート等での評価を求めています。

また、財団の重要な役割として、行政や既存の団体だけでは手が届きにくい、市民と市民が支え合う「隙間」の部分をどうカバーし、自走型のモデルとして展開していけるかという視点を挙げています。

最後に、この泉北での活動を一つの小さな「成功モデル」として確立し、それが泉州、大阪、さらには全国へと発展していくことを願っており、そのためにも、単なる第三者ではなく、「自分ごと」として財団の活動に関わってほしいと参加者に呼びかけています。そして、今後の発展には、関係者からの熱意ある支援や激励だけでなく、厳しい批判も不可欠であると伝えてほしいという意見を伝えて頂きました。

今回の7周年記念方針発表会は、これまでの歩みを振り返り、未来への確かな一歩を踏み出すための重要な機会となりました。ご参加いただいた皆様、そして日頃より財団の活動を支えてくださっている全ての皆様に心より感謝申し上げます。

これからも公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団は、皆様と共に、泉北ニュータウン、そして地域の未来のために邁進してまいります。引き続きのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

ファンドレイジングパーティー会計報告

今回の記念式典では2部に寄付パーティを開催しました。

その寄付額など報告いたします。

収入

当日寄付 47,000円

インターネット寄付 サポーターズ月3000円1名

サポーターズ月1000円2名 月額500円1名

都度寄付 30,000円1名

都度寄付 3,000円2名

都度寄付 10,000円1名 合計 47,500円(年次なら+44,000円

書籍寄付 15,000円

寄付合計 109,500円

第1部支出

式典開催経費 106.230円(会場費等)

交流会収入

ファンドレイジングパーティー参加費寄付

164,000円

支出

交流会支出 113,840円

ファンドレイジングパーティーでは50,160円

最後に、この大きな式典を支えてくれた大学生サポートチーム(乗組員 穂積亜由さん、貝渕朗代さん、竹井義和さん、浦井先生、大石悠斗さん、川西百穂さん、松浦翔多朗さん)を紹介します。

みなさんひとりひとりがいて初めて成功に導くことができました

ありがとうございます!