ぼうさいこくたい2025in新潟に行ってきました

2025年のぼうさいこくたいは、

「語り合い支え合い〜新潟からオールジャパンで進める防災・減災〜」というキャッチコピーで開催されました。

みなさんは「ぼうさいこくたい」はご存知でしょうか?

防災推進国民大会(通称 ぼうさいこくたい)は、内閣府等が主催し、産学官民の関係者が日頃から行っている防災活動を発表し、交流する日本最大級の防災イベントです。2016年から開催しており、2025年(第10回)は、新潟県新潟市で開催します。新潟県は、2004年中越地震等を経験しており、その経験や教訓を次世代に伝え、将来の災害に備えます。

泉北のまちと暮らしを考える財団が参加したのはなぜ?

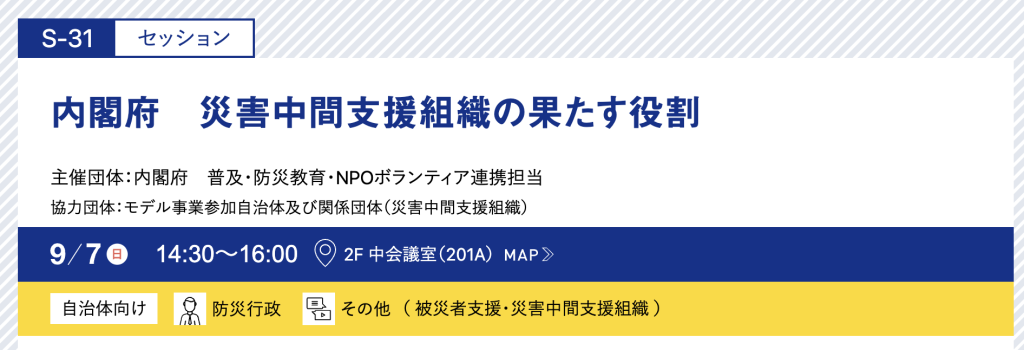

全国30地域の県庁・自治体、社会福祉協議会、そして災害中間支援の3者が集まるセッションです。

宝楽も発言しました。

参加したプログラムは

内閣府が実施する「官民連携による被災者支援体制整備に向けたモデル事業」に関わっているからです。

内閣府は、全都道府県に「災害中間支援組織」の活動の体制強化・機能強化について取組んでいます。

今回のぼうさいこくたいでは、モデル事業に取り組む自治体と関係団体の担当者が一堂に介し、各地域の特徴や課題について共有し、地域にあった災害中間支援組織について話し合いました。

内閣府HP「災害中間支援組織について」

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/voad.html

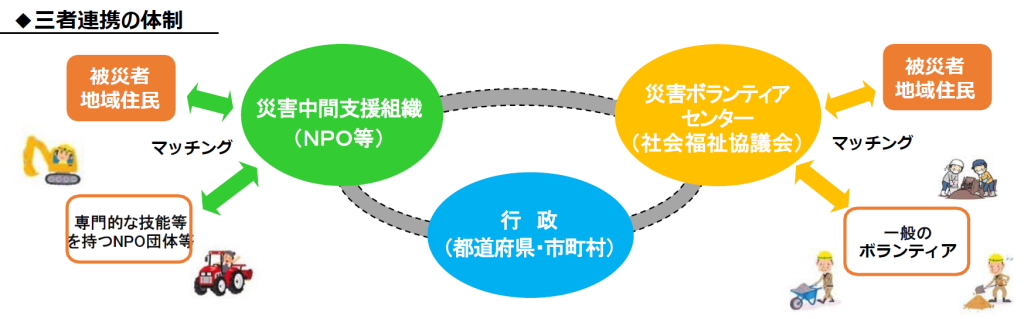

内閣府が全国47都道府県に展開しようとしているのは「三者連携」という枠組みを

官民で実施できるようにしよう!というのがポイントです。

災害が起きたとき、被災者地域住民が一番困ります。

被災の困りごとを「災害ボランティアセンター」が設置されます。

その運営を全国では今、社会福祉協議会がボランティアセンターを設置して、市民のボランティアが集まり参加します。

また、都道府県や市町村は道路、水道などのインフラ整備だけでなく、災害で出た廃棄物処理のこと、福祉制度などなど地域のニーズに合わせて災害対策本部が立ち上がり取り組まれます。

さらに、全国のボランティア・NPO・NGOが集まります。

そのときに、台風で屋根瓦が飛んだら、屋根にブルーシートをかける高所作業を得意とする技術者や、洪水など泥が入り込んだ家屋のどろかき、什器を使用した支援など専門的だけど建築家さんも持っていない、重機などを災害時の技術支援を得意とする技術系プロボノと言われる専門家の力を借りないといけません。

災害ボランティアセンターで掴んでいるニーズ(主に社会福祉協議会)

災害対策本部だから入ってくるニーズ(主に都道府県)

いろんな地域の被災地を支援してきた技術系プロボノだからわかるニーズ(主にNPOやNGOなど民間)

とバラバラのニーズの調整が発生します。

その時に、活躍が期待されるのが自治体、社会福祉協議会、災害に特化したNPOのネットワーク、つまり三者連携で災害に官民連携で当たりましょう!といういうことが期待されています。

しかし、災害に特化したNPOのネットワーク特に、調整役を得意とする災害中間支援組織がすべての県にあるわけではありません。

そこで内閣府が中心になり、全国の自治体を支援しているわけです

さて、大阪はどうなの?

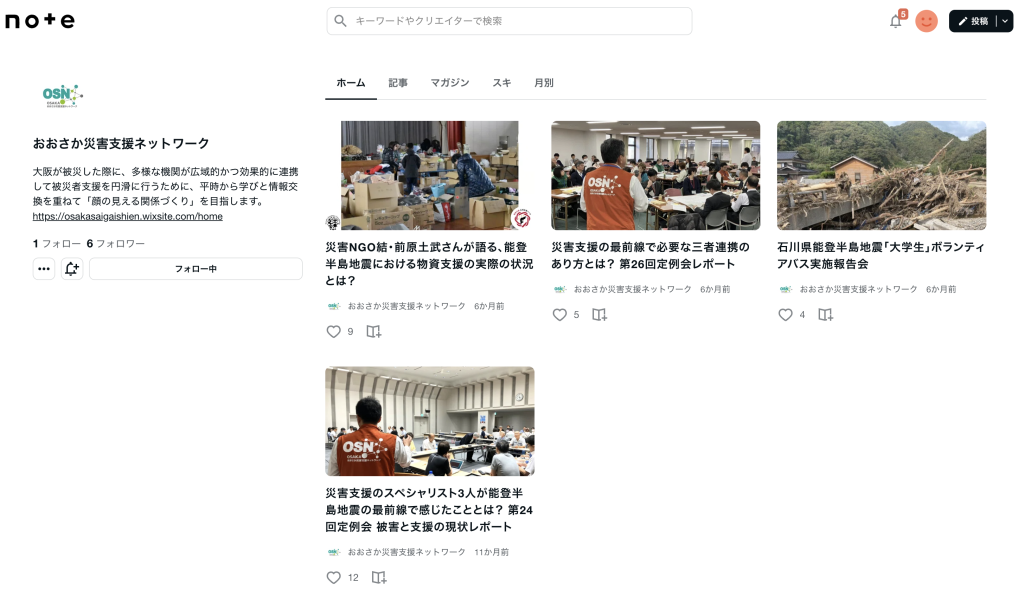

大阪には実は、災害中間支援があります。

それはOSNこと、おおさか災害支援ネットワークという組織です。

泉北のまちと暮らしを考える財団はこのOSNの世話役です。

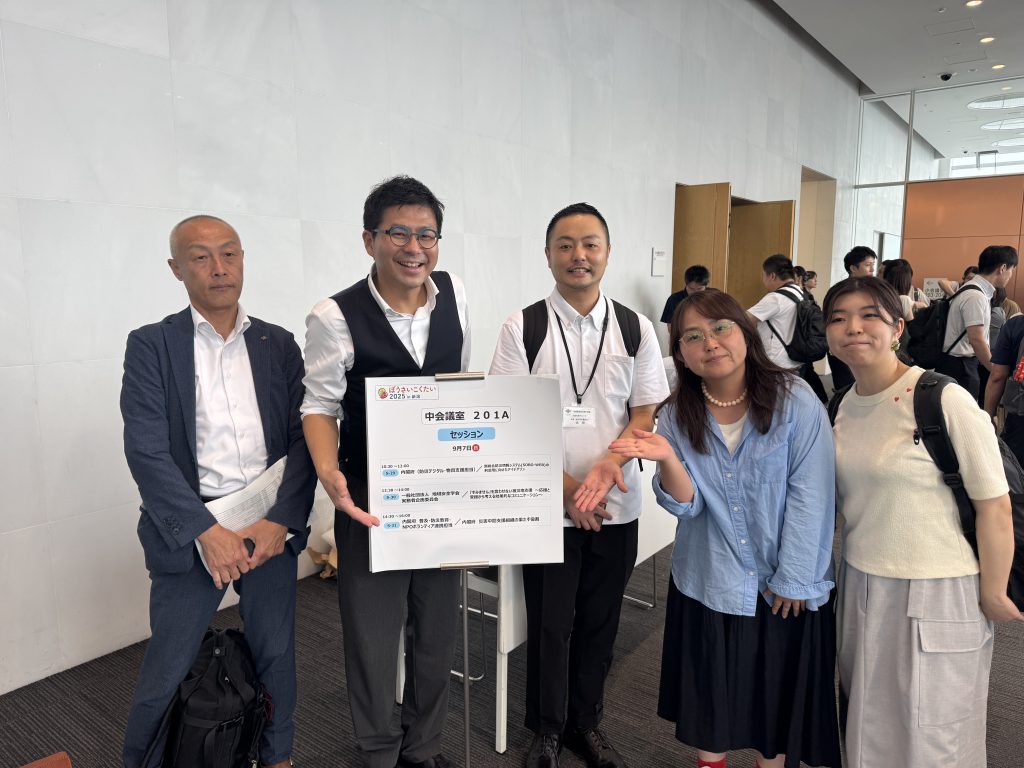

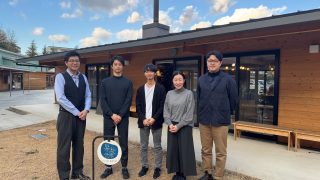

今回は大阪府さん、大阪府社会福祉協議会さん、そしてOSNの宝楽が参加してきたというわけです。

当日の記念撮影!

遠く新潟で、3者揃って意見交換できたことは、かなり重要なんです!

おおさか災害支援ネットワークのHPはこちら

OSNの活用度の様子は下記noteにも公開しています。

ぜひご覧ください

さて話を戻しますと

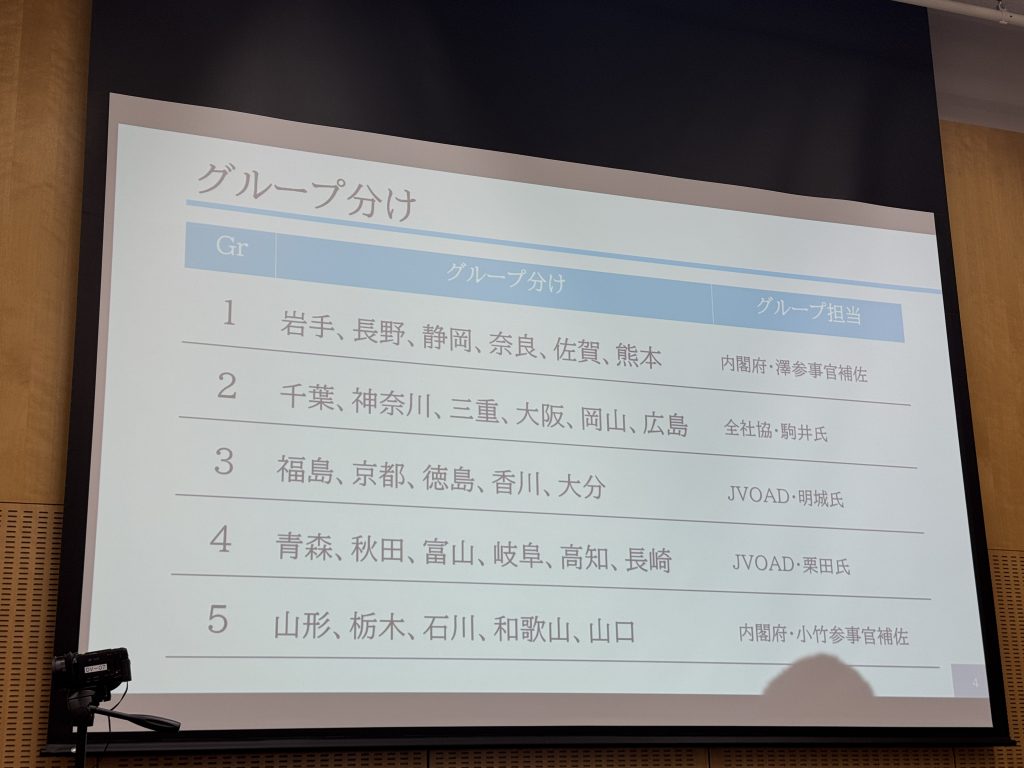

大阪府はグループ2番でした。

実はこのテーブル、すごいテーブルです。

というのも、各県の災害中間支援を紹介します

下記リンクを見てみてください。

実はどの県も、大きな災害にあい、そして災害中間支援を担える飛んでもない民間組織がある地域です。

そんな、すでに災害中間支援がある地域でも、課題はあるんです。

そう、災害支援に悩みは付きないわけです。

千葉県

神奈川県

→災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ(通称 みんかな)

三重県

岡山県

広島県

大阪府

だからこそ、行政内の調整、ボランティアセンターのこと、中間支援の継続性についてなど多岐にわたる意見交換を行いました。

宝楽はこの場で、グループ2のファシリテーターをつとめさせていただきました。

内閣府や災害関係の取り組みは下記PDFを参照ください

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/dai2/siryou1.pdf

また全国の災害中間支援はJVOADさんをご参照ください

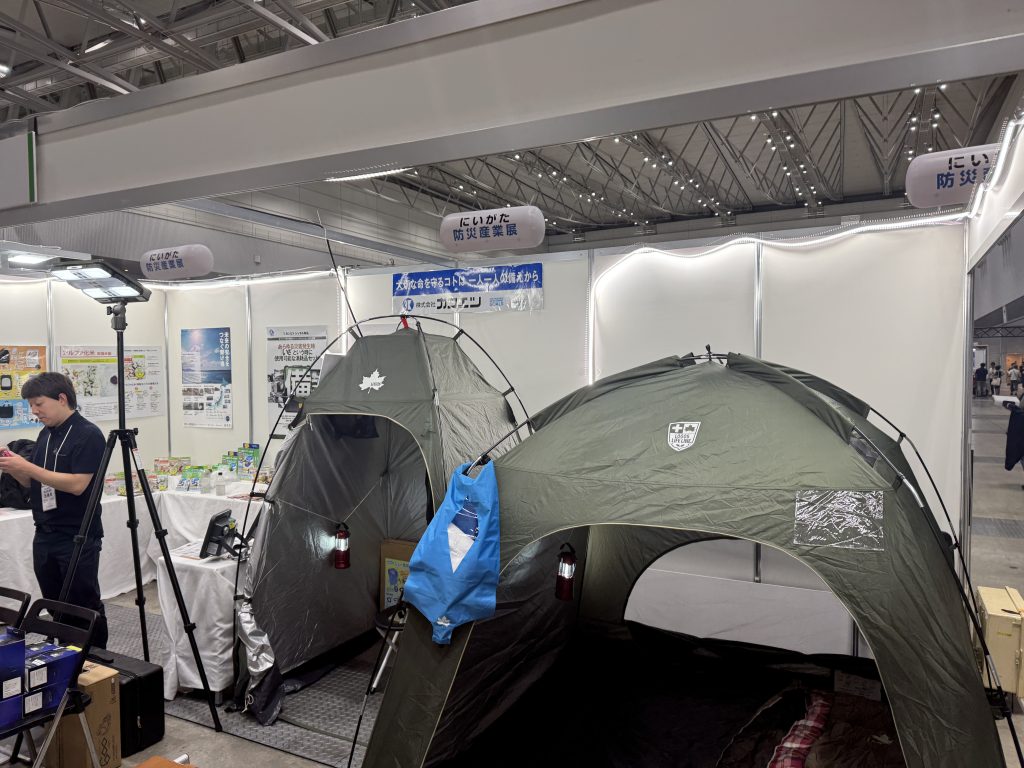

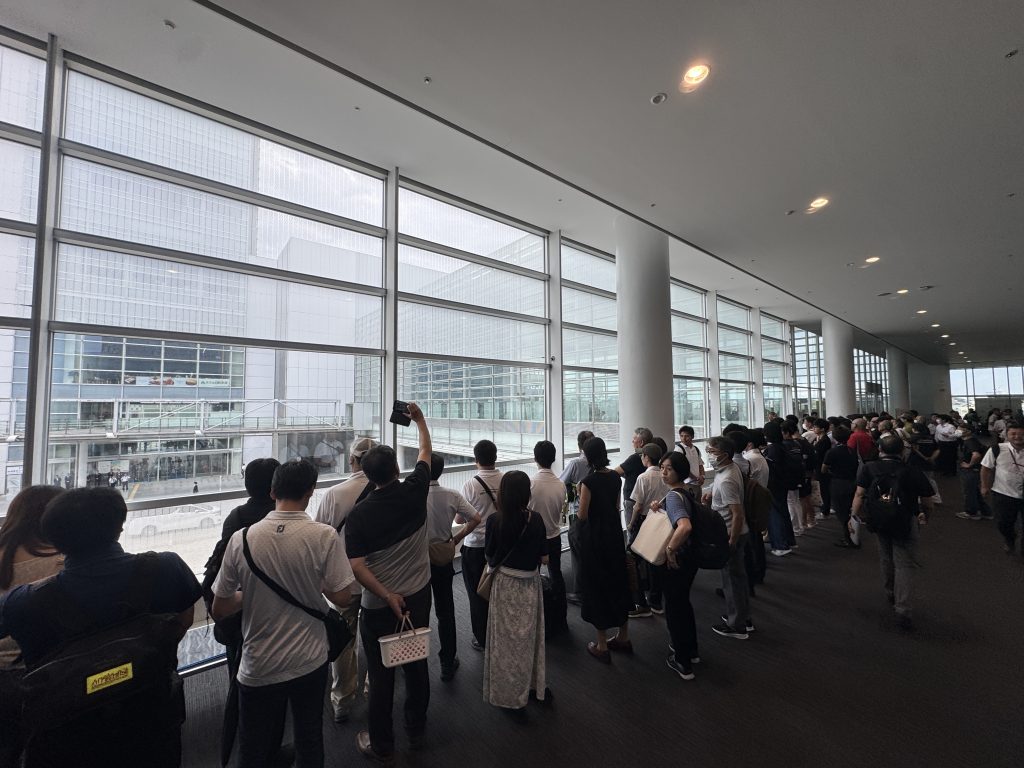

ぼうさいこくたいの様子

さてぼうさいこくたいの様子は下記をご覧ください

県をあげて開催されています

アドバルーンまで上がっています

こちらブース展示の様子

出展企業さんはこのURLを

セミナー会場はこんな感じです

下記ページにアーカイブ配信もあります。

ご覧ください

イベントについて

会場ではマーケットイベントも防災にからめて開催されています。

ここの写真は今の宝楽が関心のあるものしか撮っていません、、、すみません。

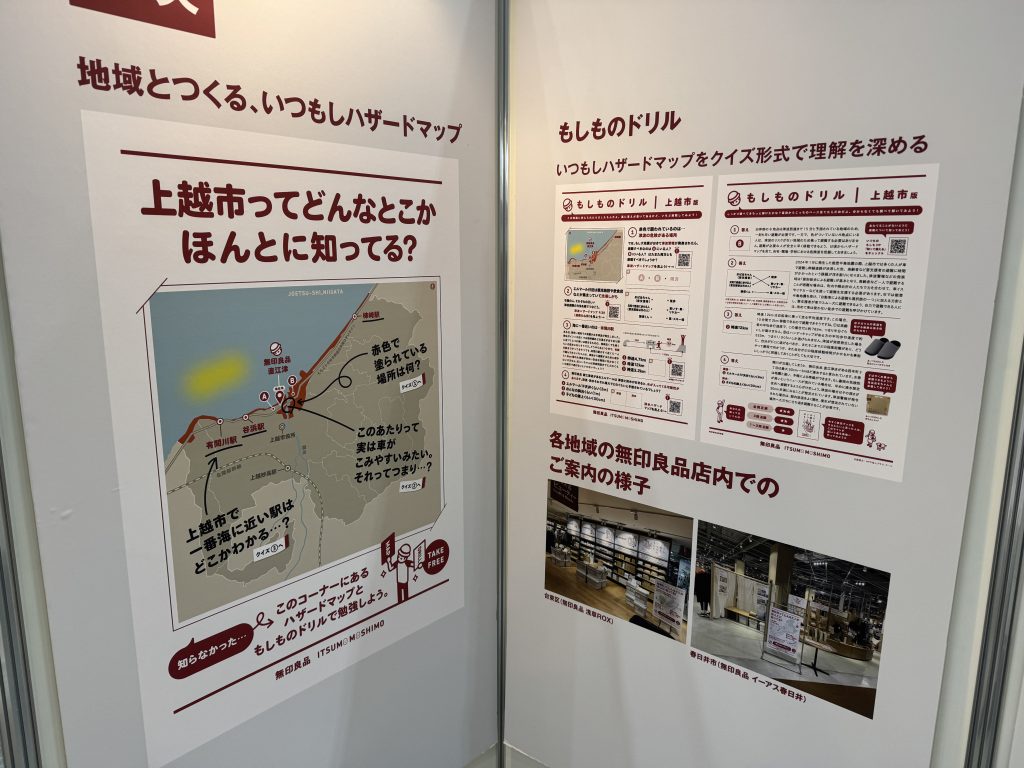

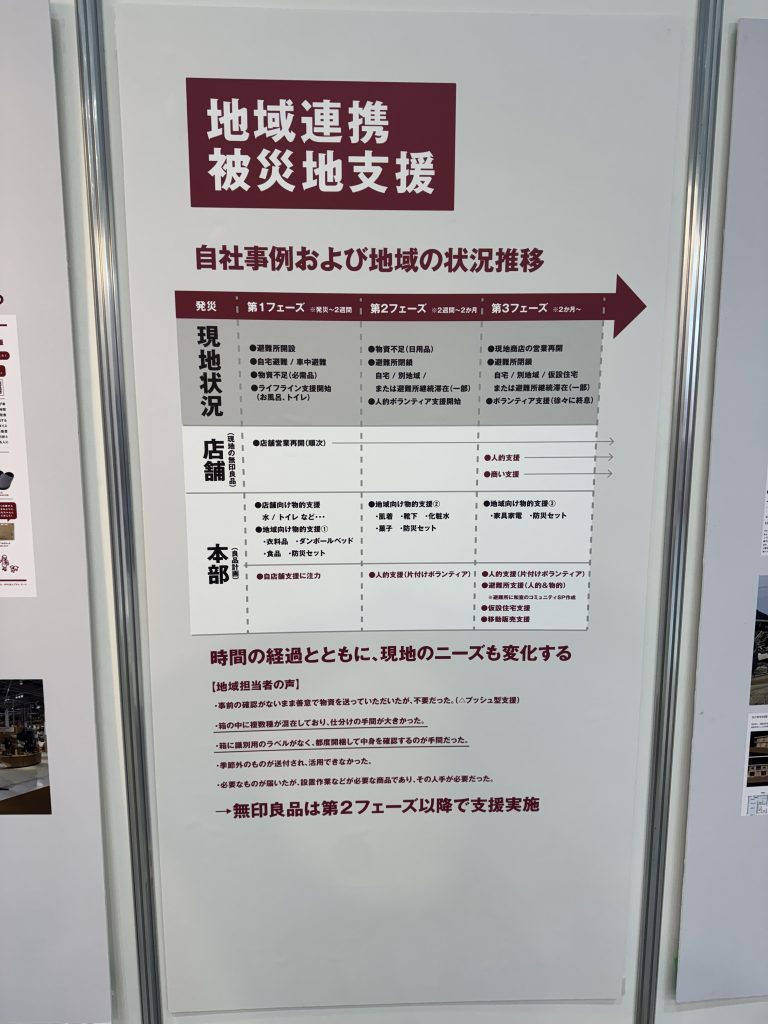

いつものもしも、くらしの備え

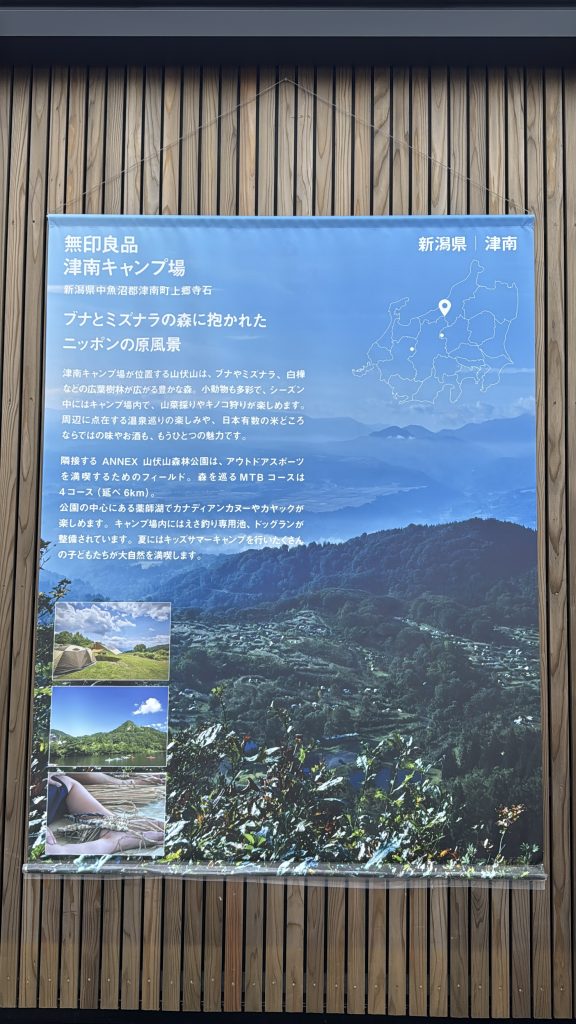

無印良品では、2011年から「いつものもしも」と題し、使い慣れた日用品を使って日常的に災害時に備えるための様々なプログラムを実施しています。「災害が起きてもこれで大丈夫」と自信を持って言える備えを、知識もモノも含めて日常的に身に付けることを目指しています。

中越地震から20年。災害を”特別なこと”ではなく、”日常生活の中にあるもの”として捉え、くらしの備えを伝えます。

無印良品が考える防災『いつものもしも』を中心に、生活の延長線上にある「たのしく、つながり、そなえる防災」を、新潟から全国へ発信します。

とのことです。

今、ニュータウンや団地再生で注目しているのが

インフラゼロハウスです。

完全循環型のトレーラーハウスです。

https://www.muji.net/ie/infrazerohouse

屋根に太陽光パネルがあり、蓄電池で充電しています。

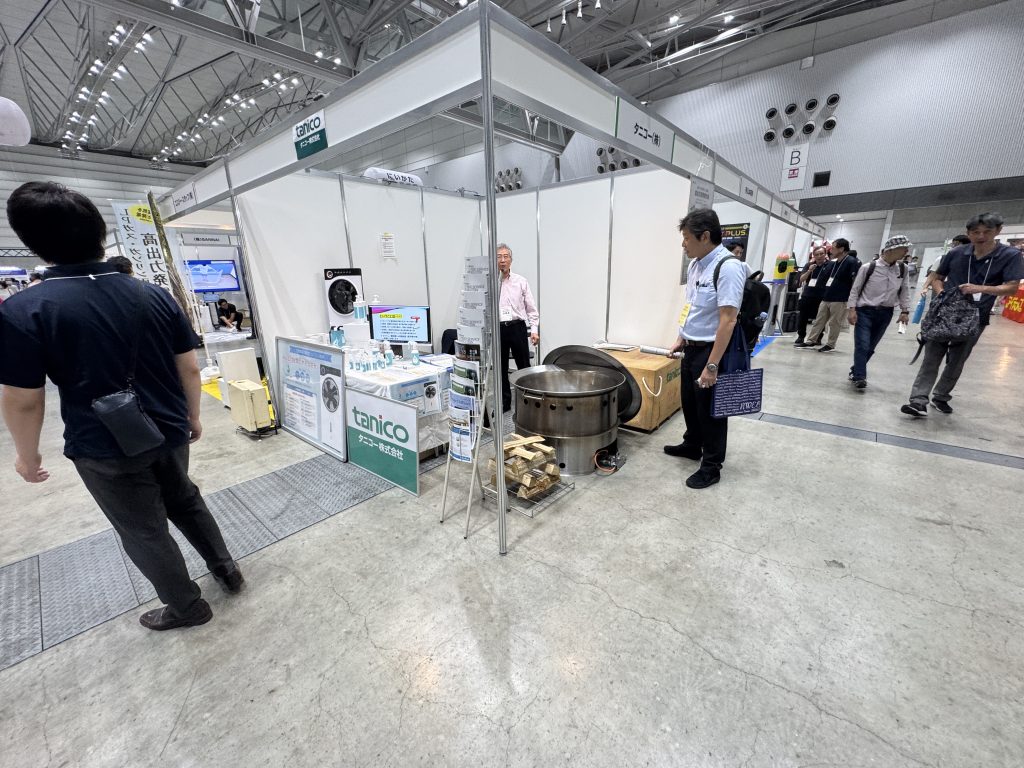

他にも移動かまど

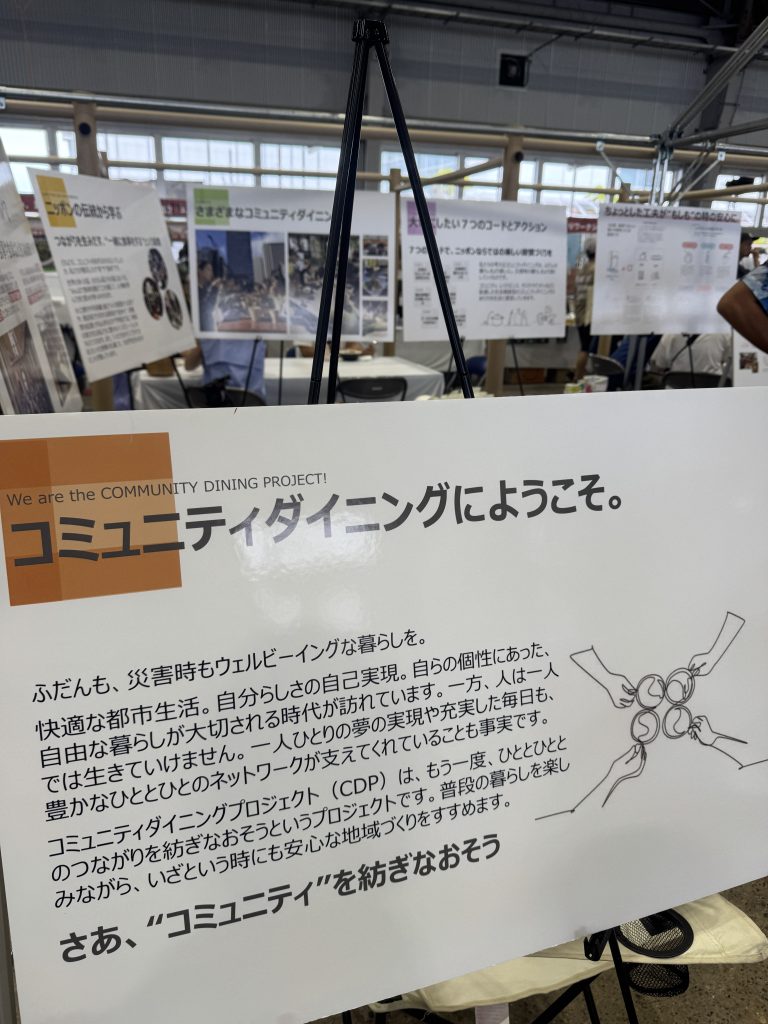

にいがたコミュニティダイニングプロジェクト

そうそう会場では

全国コミュニティ財団協会の前会長 山田健一郎さんと記念撮影

共同代表としてお役を引き受けました。記念撮影

山田健一郎さんは佐賀災害支援プラットフォーム 通称 SPFという佐賀県の災害中間支援の活動がすごいです。

屋内展示場でも

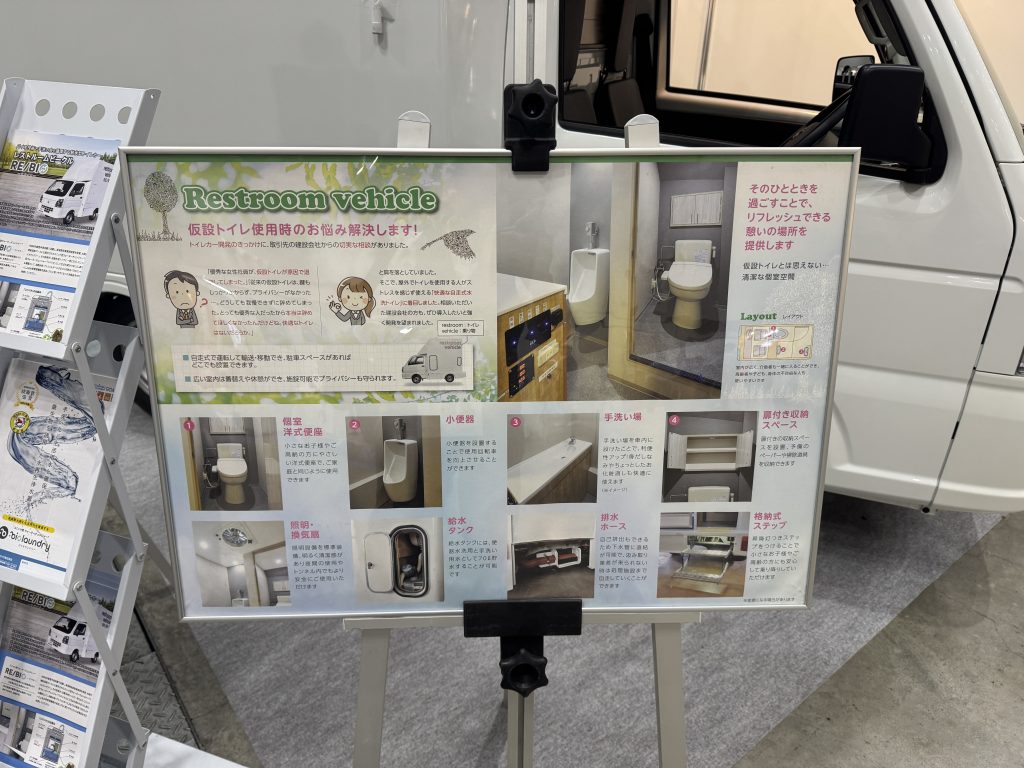

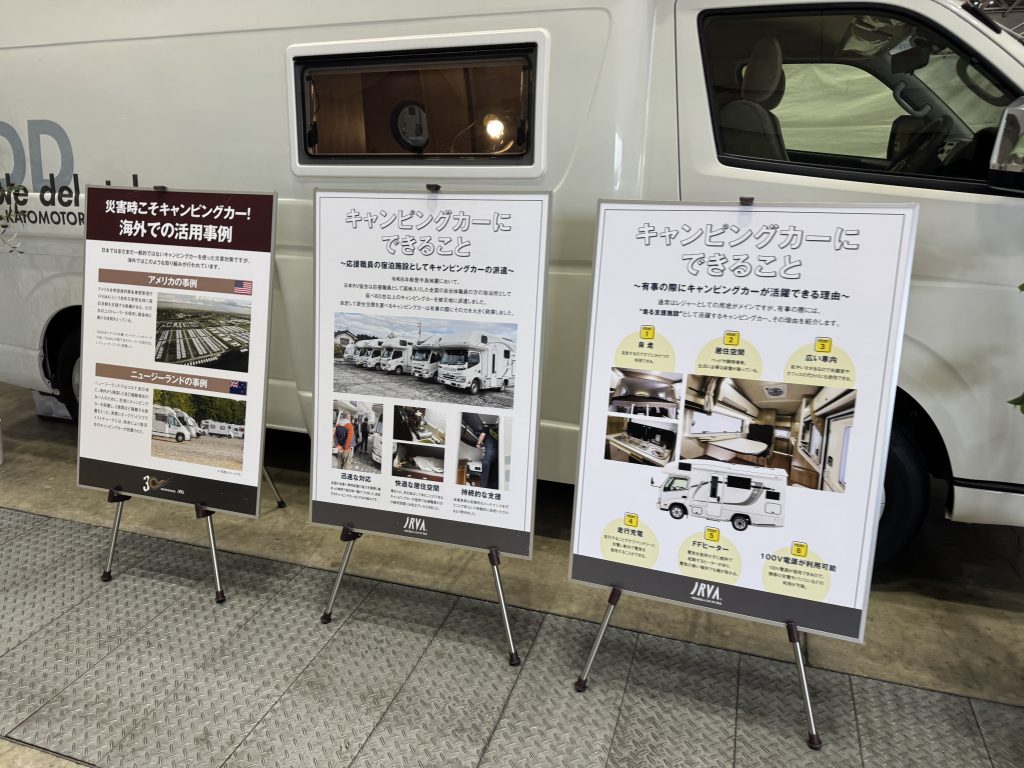

炊き出しやトイレなど気になる情報がありました

今、避難所の快適さを突き詰めるスフイア基準があるのはご存知ですか?

スフィア基準は、災害や紛争の被災者が尊厳ある生活を送るための、人道支援活動における国際的な最低基準です。正式名称は「人道憲章と人道対応に関する最低基準」で、給水・衛生、食糧確保・栄養、避難所の居住環境、保健医療の4分野で具体的な指標や基本行動が定められています。

また日本の避難所でも下記のキャッチコピーがあります。

避難所のTKBとは、避難生活で命を守るために重要な「トイレ(Toilet)」、「キッチン(Kitchen)=食事」、「ベッド(Bed)」の3つの要素の頭文字を取った略語です。災害関連死を防ぐため、特に被災から48時間以内(TKB48)にこれらの環境を迅速に整備することが「避難所・避難生活学会」などによって提唱されており、国会で補正予算が組まれ、自治体の先進的な取り組みが支援されるなど、日本でも避難所の環境改善に向けた動きが進んでいます。

今回の関連イベントとして「にいがた防災産業展」でもTKBは多く見られました

最後に。。。。

今回のぼうさいこくたいなんですが愛子さまが来県されておられ

しかも同じ会場のセッションにご出席されていました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae624b51d090bd845daa8d9b714c06b3892ce4f7

みてくさだいSPの数。

白いYシャツの人は全員警察官です。

5mに一人警察官というものものしさでした。

会場も一目見ようとたくさんの方が写真をとられていました。

投稿者プロフィール

- 泉北のまちと暮らしを考える財団では、市民が主体的に公益を担う社会の実現を目指し、「温かいお金」が地域でまわる仕組みづくりをしています。

最新の投稿

視察ツアー2026年1月23日茨城県より視察/未来を見越したチャレンジャーたち!

視察ツアー2026年1月23日茨城県より視察/未来を見越したチャレンジャーたち! 視察ツアー2026年1月13日視察/一級建築士事務所 創奏 and more 京都のみなさん

視察ツアー2026年1月13日視察/一級建築士事務所 創奏 and more 京都のみなさん 視察ツアー2026年1月13日視察/島根県地域振興部中山間地域・離島振興課 東部地域支援係及び奥出雲町さん

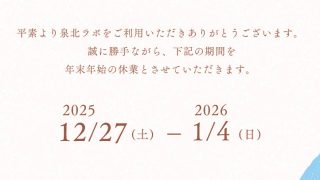

視察ツアー2026年1月13日視察/島根県地域振興部中山間地域・離島振興課 東部地域支援係及び奥出雲町さん お知らせ2025年12月23日年末年始お休みのお知らせ

お知らせ2025年12月23日年末年始お休みのお知らせ